咨询热线 15388025079

咨询热线 15388025079 时间:2024-12-28 17:32:36 浏览量:1126

1、水稻:水稻是对水分要求较高的作物。水稻在育苗期和生育前期对土壤湿度要求较高,应保持在60%~90%之间。而在水稻生育中后期,适宜的湿度范围为50%~70%。一旦湿度过高或过低,都会影响水稻植株的生长发育,导致减产。

2、玉米:玉米是世界上最重要的粮食作物之一,对水分的要求较高。在苗期和生育前期,玉米对土壤水分的要求比较严格,湿度应保持在60%~90%之间。而在玉米生育中后期,适宜的湿度范围为50%~70%。一旦湿度过高或过低,都会影响玉米植株的生长发育,导致减产。

3、小麦:小麦是耐旱作物,但对适宜的湿度范围还是有一定要求的。小麦在播种后前期,需保持较高的湿度,一般在70%~80%之间。到了分蘖灌浆期,适宜的湿度范围可适度降低到60%~70%。如果湿度过高,容易引发小麦发芽不良、病虫害滋生等问题。

4、大豆:大豆也是重要的油料作物,对土壤水分的要求较高。大豆在苗期需保持土壤湿度在70%-90%之间,以保证幼苗的正常生长。在开花结荚期,土壤湿度应保持在60%-70%之间,以促进花芽分化和果实形成。如果湿度过低,会导致落花落荚,影响产量。

5、蔬菜:不同种类的蔬菜对土壤水分的要求也不同。例如,叶类蔬菜需要较高的土壤水分来保持其叶片的新鲜度,通常在70%至90%之间。而根类蔬菜则需要维持较低的水分水平以促进根系发育和茎叶生长,一般在60%至70%之间。如果湿度过高或过低,都可能导致蔬菜生长不良或品质下降。

总之,不同作物对土壤水分的需求存在差异,农业生产中应根据作物的具体需求和土壤条件进行合理调控,适宜的土壤水分能促进作物健康生长和养分吸收,提高作物产量和品质。

根据作物需水情况和土壤状况合理调控土壤水分的方法包括:

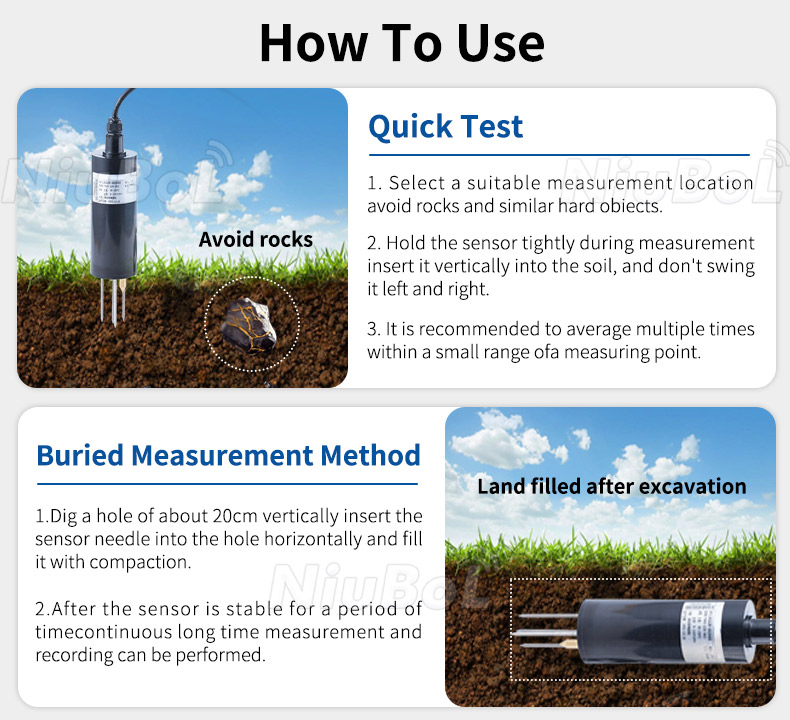

1、灌溉:根据不同作物的需水特点和土壤水分状况,适时适量灌溉,满足作物对水分的需求。在旱季或干旱地区,应增加灌溉次数和灌溉量,保证作物正常生长所需的水分。同时要注意防止灌溉过多造成土壤盐渍化或地下水位上升等问题。

2. 土壤改良:通过改善土壤结构和质地,提高土壤的持水能力。例如,增加有机肥的使用量,促进土壤团粒结构的形成;进行深耕,打碎底土层,增加土壤的透气性和持水能力。

3、轮作:通过合理的轮作,可以调节土壤水分。例如,在需水量较大的作物后种植需水量较少的作物,有利于保持土壤水分的稳定。同时,轮作可以促进土壤微生物活性和养分循环,提高土壤肥力。

4、覆盖:覆盖是一种有效的节水灌溉方式,通过覆盖可以减少土壤水分的蒸发,保持土壤湿度。同时,覆盖还可以提高地温,促进作物根系的生长和养分的吸收。

5、调整种植方式:根据土壤条件和作物需求,选择适当的种植方式和作物密度,有利于保持土壤水分。如采用宽行密植、带状种植等种植方式,有利于提高土壤的通透性和保水能力。

6.精准农业技术:利用现代信息技术和传感器技术,实时监测土壤水分并进行数据分析,根据作物需求和土壤状况进行精准灌溉和施肥,提高水资源利用效率,减少资源浪费,提高农业生产效益。

综上所述,合理调控土壤水分需要综合考虑作物需求和土壤条件,通过采取适当的灌溉、土壤改良、轮作、覆盖、调整种植方式和精准农业技术,创造适宜的土壤环境,促进作物健康生长和养分吸收。

上一页:调节土壤水分,保证作物健康

下一页:森林防护气象站

相关推荐

相关产品